こんにちは、こんばんは、おはようございます。蓮託です。今回は、企画「私の初めて読んだ人文書」ということで、ジョン・J・ミアシャイマーの『大国政治の悲劇』を取り上げたいと思います。

新装完全版 大国政治の悲劇

ジョン・J・ミアシャイマー (著), 奥山 真司 (翻訳), 杉原 修 (編集)

新装完全版 大国政治の悲劇

ジョン・J・ミアシャイマー (著), 奥山 真司 (翻訳), 杉原 修 (編集)

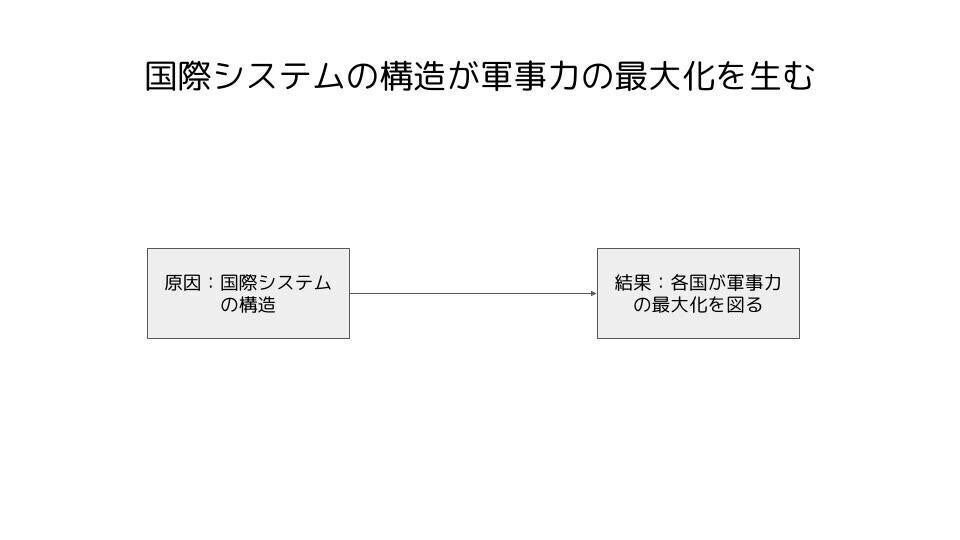

『大国政治の悲劇』は国際関係論の、リアリズムという学派の代表的な著作の一つです。内容は後ほど紹介しますが、ざっくり言えば「国際システムの構造が、国家間のパワー争い(軍事力の最大化)を発生させ、それが戦争の原因となる」ということです。

この記事では、

・『大国政治の悲劇』を読むに至った理由

・『大国政治の悲劇』の内容

について書いていきます。

『大国政治の悲劇』を読むに至った理由

私が『大国政治の悲劇』を読んだのはマレーシアの大学の準備コースに進学して、学部で何を学ぶか考えていたときでした。というのも、マレーシアの大学は、学部の前に準備コースというものがあります。学部に進む前に英語力やアカデミックライティングなど、学部での学業に必要なスキルを習得するコースです。だからどの学部に進むかは、準備コース修了後に決めることができたのです。

当時興味を持っていたのは世界史や政治という分野でした。というのも、父がよく海外出張をしており、外国の異文化の話や海外から見た日本についてよく話してくれたからです。そこから自然と関心を持ち、高校時代はクラスメイトに世界史や倫理の教科書の難しいところを解説していました。

ただ当時から疑問だったのは、「なぜ諸国は戦争をしてしまうのか」ということでした。これに対する最も単純な回答として、「悪い国家がいて、その国家が侵略をするから戦争が起こる」というものがあると思います。小学校の授業ではそのような感じで教わったと思います。さすがに、中学校や高校では資源の奪い合いや王様の継承など、個々の戦争に特有の理由があることを教わりましたが。

しかし、世界史の授業では様々な国家が多くの戦争をしてきたことはわかったのですが、なぜそんなに戦争が多いのかがいまいちわかりませんでした(自分の勉強不足もあったのかもしれませんが)。

たとえば、大日本帝国が日独伊三国同盟を結んで第二次世界大戦に参戦したのは、「日本が侵略国家だから」という説明が授業ではされていましたが、仮に日本が戦争で負けていなかったらおそらく第二次世界大戦は「正義の戦争」として教えられていたかもしれません。

実際、「大東亜共栄圏」や「近代の超克」という言葉は、日本の参戦を正当化する側面があったはずです。ここで言いたいのは、どの説明がより「政治的に正しい」かどうかではありません。戦争の結果如何で内容が変わってしまうような説明は、一般性に欠けるのではないかということ。これが当時の私が疑問に思っていたことでした。

地政学を通して『大国政治の悲劇』と出会う

この疑問をまず解決してくれそうだったのが、地政学でした。この言葉を知ったのは高校の世界史のテスト勉強として、チャンネルくららというYoutubeチャンネルを見ていたときです。

チャンネルくららは倉山満という保守系言論人が主宰しているYoutubeチャンネルです。

倉山満は地政学を「地球全体を俯瞰することで国際情勢を分析する考え方」として紹介しています。地球全体を俯瞰するということは、各国の位置関係、資源の分布、山や海などの障害という地理的条件をベースに国際情勢を分析するということです。この考え方に出会って、「地理的条件はかなり長い間変わらないので、それを戦争の一般的な説明に使うことができるのではないか」と思いました。

倉山満の専門は政治や歴史なので、地政学について本を出しているわけではありませんでした。しかし、彼がブログで地政学の専門家として奥山真司を紹介していました。それからは奥山真司のブログ『地政学を英国で学んだ』や彼が出演しているyoutube動画を見るようになりました。

これらのメディアで紹介されていたのが、『大国政治の悲劇』です。というのも、奥山真司は『大国政治の悲劇』の訳者だからです。

ではなぜ地政学で満足せずに『大国政治の悲劇』を読もうと思ったのか。

それは、地政学だけでは「いつどのようなときに戦争が起こるのか」が説明しづらいからと思ったからです。

というのも、私ははじめは地政学に「地理的条件はかなり長い間変わらないので、それを戦争の一般的な説明に使うことができるのではないか」という可能性を感じていました。

しかしこれが本当なら、地理的に戦争が起きてしまう場所は常に戦争していると考えられます。実際はそんなことはありません。

だから、地理的条件を重視しつつも、「いつどんなときに戦争が起こるのか」を説明できる理論を求めていました。そして、奥山真司の『大国政治の悲劇』解説動画を視聴したとき、この問題に応えてくれそうだと感じ、『大国政治の悲劇』を実際に読むに至ります。

『大国政治の悲劇』の内容

さて、『大国政治の悲劇』の主張は「国際システムの構造が、国家間のパワー争い(具磁力の最大化)を発生させ、それが戦争の原因となる」というものでした。

その構造はどんなものか、どうして軍事力の最大化をもたらすのか説明していきます。

国際政治の5つの前提

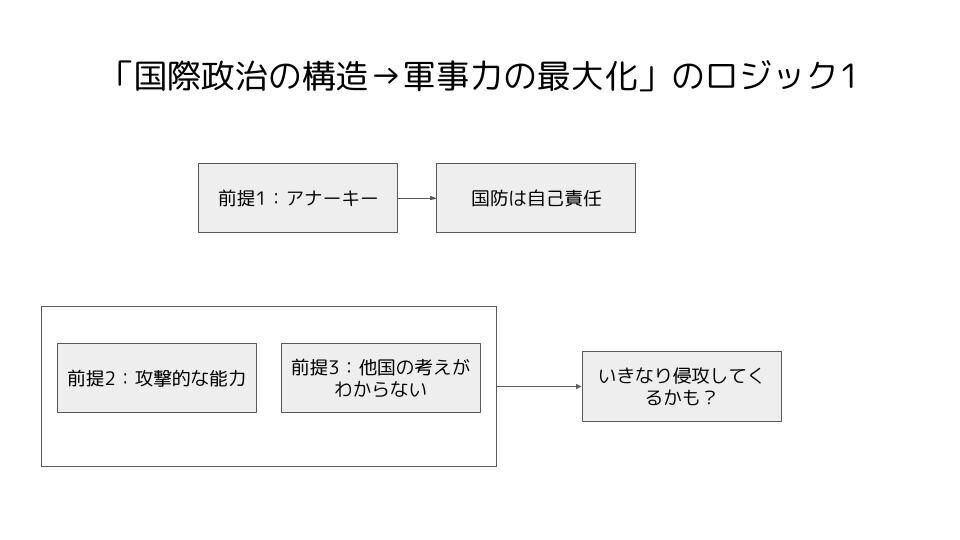

ミアシャイマーは国際システムの構造を形作る5つの前提を提示します。

この5つの前提が国際システムの構造であり、軍事力の最大化という行動をもたらします。

前提1:アナーキー(無政府状態)

→これはカオスで無茶苦茶であるという意味ではなく、国民に対する政府のように国家に命令できる存在はいないということです。

前提2:国家はある程度攻撃的な能力を持つ

→規模の差はあれども、多くの国家は軍隊を持っています。仮に軍隊がいなかったとしても、リーダーが扇動すれば国民が他国へ攻撃をすることは想定可能です。

前提3:他国の考えを完全には知ることができない

→他国の戦争計画は分からないということです。また、政権交代や革命でリーダーが変わったら、計画も変わる可能性があります。

前提4:国家の最大の目標は生き残りである

→まずは生き残らないと、他の目標が達成できないからです。たとえば米国という国なくして、米国が民主主義を世界に広めるということはできません。

前提5:国家は合理的な存在である

→損得勘定をちゃんとして、利益ある行動を選択するということです。ここでいう利益は「生き残れる確率が高い」ということです。

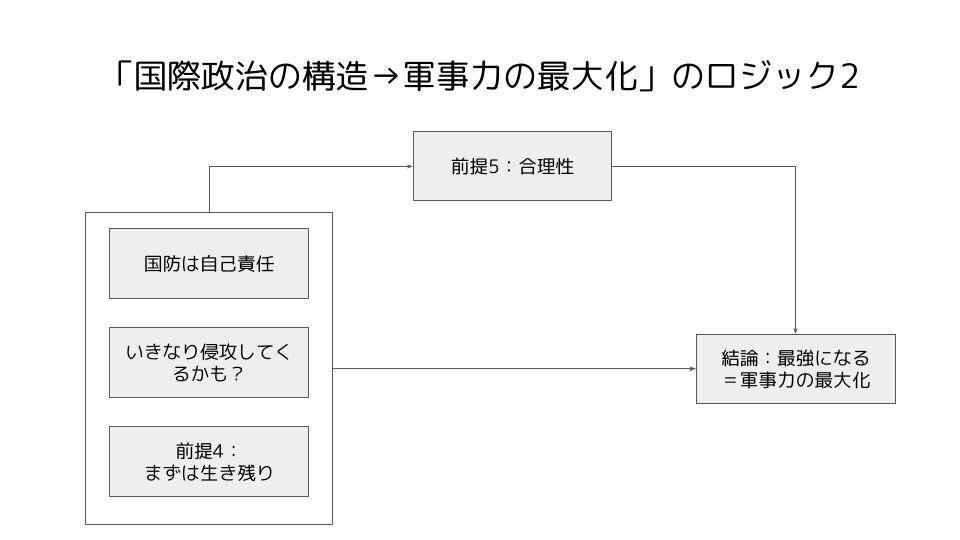

5つの前提の帰結ー国家は軍事力の最大化を志向するー

それでは、これらの前提が組み合わさったらどうなるか見てみましょう。

まず、前提1としてアナーキーがあります。仮に侵略を志向する国家があったとして、その国家に侵略を辞めろと命令できるものは存在しません。つまり自国が危機に陥ったら、自分で何とかするしかありません。

その一方で、すべての国家は攻撃的な能力を持ちます(前提2)。加えて、他国の考えを

完全に知ることはできません(前提3)。現状は平和主義的な国も内情や環境の変化によってが、いきなり攻撃的になることもあり得ます。

ここまでのロジックを図表にまとめます。なお、図表の矢印は思考の流れを示します。

そんな中で、国家は生き残らなければいけません(前提4)。生き残るためには合理的な選択をしていく必要があります(前提5)。

国際システムはアナーキーな状態(世界政府がない)なので、自分で何とかするしかありません。そこで一番手っ取り早い(合理的)なのは、軍事力を最大化することです。つまり、いつ誰と戦っても勝てるように、軍事力の最大化を目指すことが合理的な選択となります。

こうして、国際システムの構造が軍事力の最大化という国家の行動をもたらすのです。

ミアシャイマーはさらに、軍事力を最大化するための戦略を検討しています。その中に戦争が含まれており、国家は軍事力を最大化をすることができる状況になったら戦争という選択肢を合理的なものとして判断するそうです。『大国政治の悲劇』の立場からすれば、それが戦争の原因だということです。

私は『大国政治の悲劇』を読んで、社会を構造から捉える視点や先入観を抜きにして社会現象を観察する姿勢を学びました。本書の議論すべてに賛成するわけではないですが、この視点や姿勢は今でも活きていると感じます。

新装完全版 大国政治の悲劇

ジョン・J・ミアシャイマー (著), 奥山 真司 (翻訳), 杉原 修 (編集)

新装完全版 大国政治の悲劇

ジョン・J・ミアシャイマー (著), 奥山 真司 (翻訳), 杉原 修 (編集)

※本記事はアフィリエイト収益を得ています。収益は運営、原稿料の支払いに充てられます。

投稿者プロフィール

- プロフィール: 2025年4月から人文系の大学院生。学部時代は国際関係論を専攻。贈与経済に関心があり、柄谷行人『力と交様式』、近内悠太『世界は贈与でできている』、荒谷大輔『贈与経済2.0』などが愛読書。

X(旧twitter)